【食塊が気道へ入らないように食道入口部へ誘導】

【一回の嚥下で残らず全て食道に送り込む】(咽頭の絞り出し)

key word:喉頭挙上

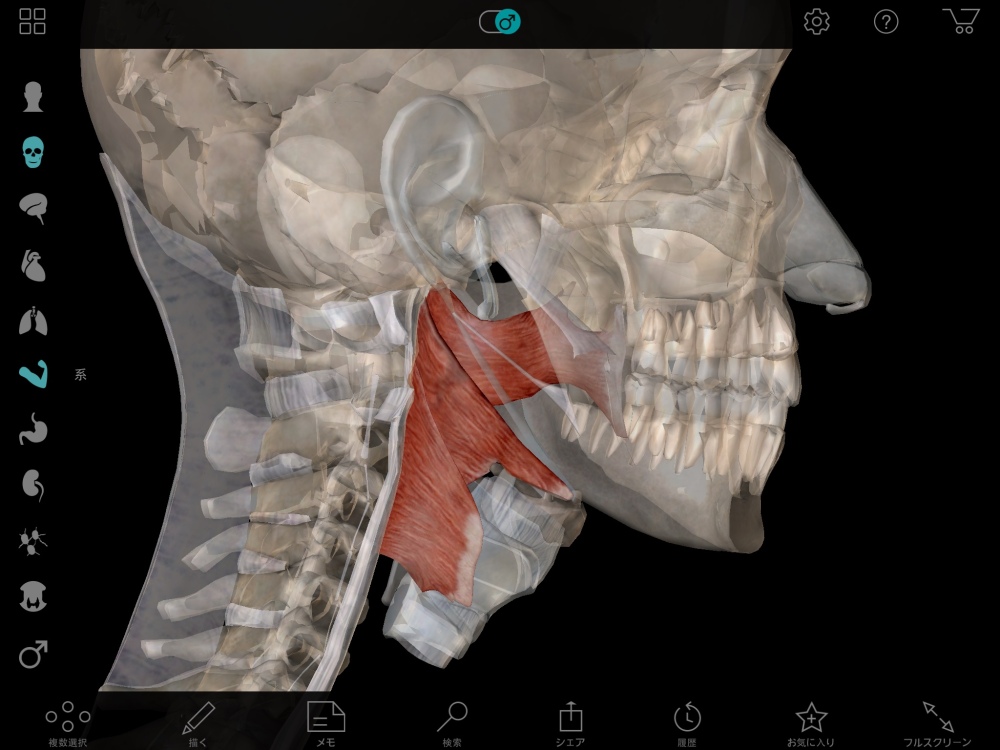

喉頭ってどこ?

喉頭って聞いて、口腔機関のどこの部分か分からなかったので図で表記

喉頭は簡単に言えば、のどに当たる部分になるのですね。

それでは喉頭と咽頭の違いを詳しく述べていきます。

喉頭と咽頭の違い

喉頭

⇒甲状軟骨・喉頭蓋軟骨など六個の軟骨で囲まれている気道の一部で、中央部に声帯がある

(役割)

- 発声

- 誤嚥防止

- 気道の確保

咽頭

⇒鼻腔や口腔の奥にある管状の部分で喉頭や食道につながる部分。上・中・下に分かれる

(役割)

- 上咽頭:呼吸・耳の圧調整

- 中咽頭:呼吸・発音・嚥下

- 下咽頭:嚥下

上記の図の通り、呼吸と飲食が咽頭という同じ道を使っており交差しています。

つまりは、食塊が咽頭を通るとき、誤嚥(喉頭に流れ込む)の危険が常に潜んでいるのです。

誤嚥しないためには、気道を防御する必要があり、その防御機構こそが喉頭挙上なのです。

喉頭挙上(喉頭閉鎖するための喉頭の動き)

食塊を食道に導くために喉頭への経路を防ぐために、喉頭閉鎖が必要な事は話しました。

喉頭閉鎖は、喉頭挙上による喉頭蓋の倒れこみと声門閉鎖の二段構えになっています。

喉頭蓋に倒れこみには、舌根が後方に居座ることと喉頭が上方向に加え前方へ移動が必要です。

舌根の後方への居座りは口腔への逆流防止弁として働くためには必要でし、中咽頭の絞り出し(後述します)のときにも必要な運動です。

喉頭の前方への移動も食道入口部の開放に必要な運動である。

舌骨と喉頭の前方移動・挙上・下降に働く筋

・舌骨と喉頭の前方移動⇒オトガイ舌骨筋、顎二腹筋前腹

・舌骨と喉頭の挙上⇒オトガイ舌骨筋、顎二腹筋、茎突舌骨筋、顎舌骨筋

・甲状軟骨を舌骨に近づける⇒甲状舌骨筋

・舌骨と喉頭の下降⇒胸骨舌骨筋、肩甲舌骨筋、胸骨甲状筋

喉頭挙上が起こり、喉頭に食物が流れ込むのを防ぎ食道入り口部に導かれる。

そこで重力で流れ込むわけではなく、咽頭が収縮することによって生じる。

咽頭収縮に働く筋

咽頭収縮筋により咽頭腔を狭くするために食物は食道へと運ばれる。

上・中・下の3つのパーツから構成されている。

下咽頭収縮筋は甲状咽頭筋と輪状咽頭筋に分けられる。

輪状咽頭筋は括約筋であり嚥下時に弛緩(安静時は収縮して下咽頭を閉鎖)して食道入口部を開く。

輪状咽頭筋が弛緩するタイミングがずれると、食塊が咽頭腔の中で貯留してしまい、嚥下が終了した時点で誤嚥が発生する(嚥下後誤嚥)。

咽頭の絞り出し

食べ物が食道入り口部まで行く際に咽頭は蠕動運動が起こる。

蠕動運動とは、食物があるすぐ上の管腔を収縮させてすぐ下の管腔を弛緩させることを繰り返すことで、管腔の中にある食物を下に移動させる運動であ流。

舌根は嚥下中に後方へ移動して、中咽頭の空間を狭くすることで、咽頭収縮筋の仕事を減らしている。

まとめ

本当に聞きなれない筋肉ばかりですね(汗)

嚥下反射を起こすためにはしっかりと筋が嚥下に対して反応する必要があると思います。

そのために筋の触診や活動しやすい姿勢のアライメントも評価していく必要があります。

舌骨に停止する筋肉の中に胸骨や肩甲骨など体幹に付着するものがあるのですね。

つまり、姿勢が嚥下に与える影響は非常に大きいと感じます。

姿勢と嚥下の関係はいつか記事にしたいと思います。