【食塊を咽頭に移送するまで】

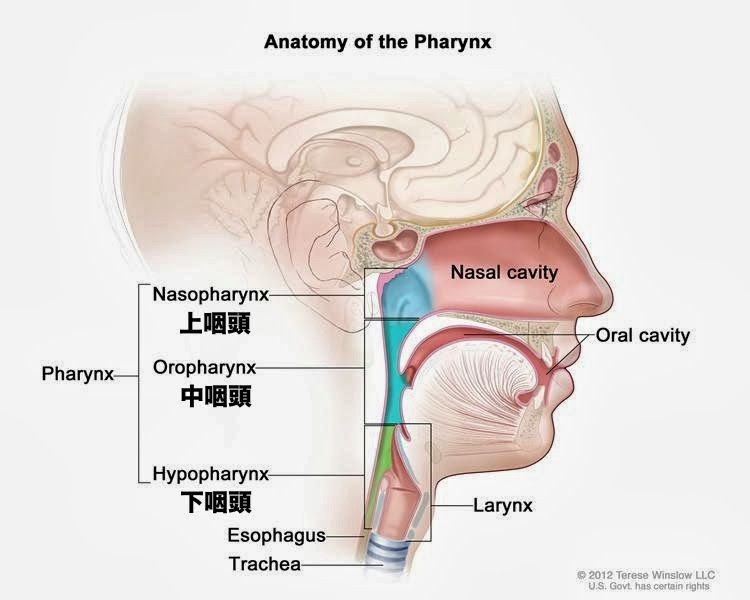

上記の図の様に、咽頭は鼻腔・口腔・喉頭腔・食道腔の四つの腔と接している。

準備期で形成した食塊を咽頭に運ぶために鼻腔と口腔を塞ぐ必要がある。

それを担うのが舌・頬・口唇・上下顎・硬、軟口蓋・喉頭蓋である。

この働きを”逆流防止弁”と呼ぶ。

逆流防止弁

鼻腔への経路

→軟口蓋が挙上することで閉鎖

口腔への経路

→舌を口蓋に押し当てることで閉鎖

こうすることで食塊を咽頭に正しく導くことが出来るのである

その他にも、口唇、頬、歯、顎、それらに関連する筋肉(口輪筋、頬筋などの表情筋、咀嚼筋、口蓋筋、舌筋、舌骨上・下筋)、唾液腺なども関与。

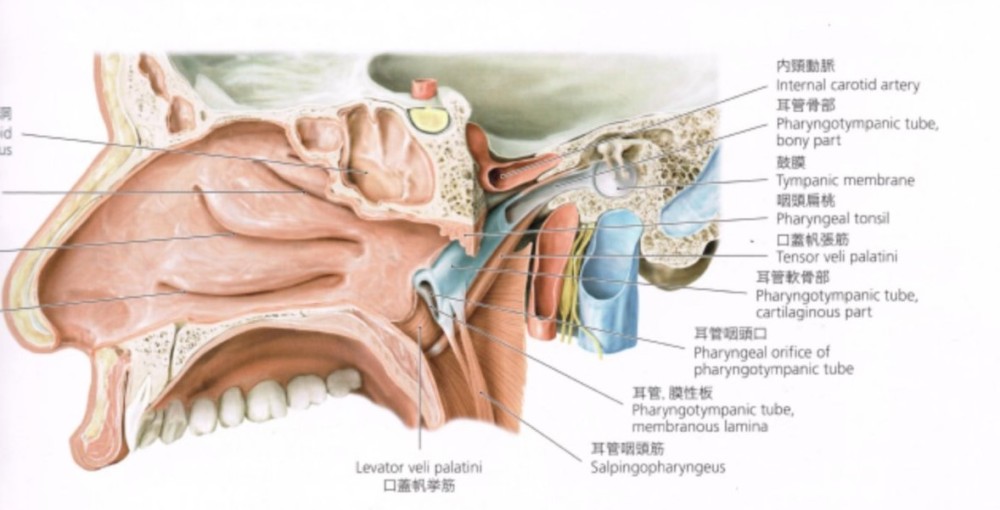

軟口蓋を挙上する筋肉

軟口蓋を後上方へ引き上げる

⇒口蓋帆挙筋、口蓋帆張筋

軟口蓋を張る

⇒口蓋帆張筋

あまり聞きなれない筋肉であり、直接的に観察や触診することは出来ないが、動作観察から可能である。(後述する)

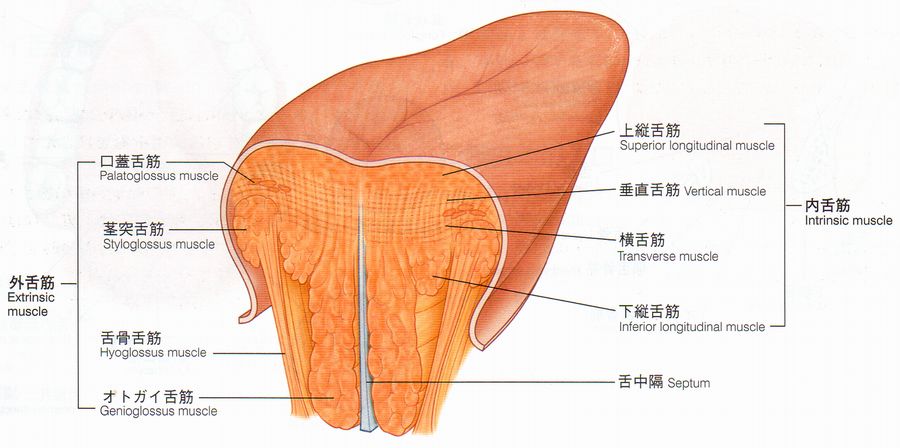

舌の筋肉

内舌筋

①下縦舌筋(舌を短く・舌尖を下げる) ②上縦舌筋(舌尖を上げる) ③横舌筋(舌を長く・狭くする)④垂直舌筋(舌を平らにする)

→内舌筋は、上下、左右、前後それぞれの方向に走る筋線維が入り混じり、これらが協調して収縮することにより、舌の形を変えたりすることができる。

外舌筋

①茎突舌筋(舌の後方部の挙上) ②舌骨舌筋(舌を下方・後方へ) ③オトガイ舌筋(舌の形状変化)④口蓋舌筋(軟口蓋の下制・舌根部の挙上)

→外舌筋は、舌を外側から支えたり、舌を突き出したり、引っ込めたりする位置の変化に関与している。

舌の動きは非常に複雑であることが分かる。

また舌は感覚器の一つ(味蕾と言う受容器がある)である。

『領域を支配する神経系の違いから、味の感受性には多少の差があり、例えばうま味や酸味のシグナルなどは舌奥から(舌咽神経)の情報が強く伝達されるということなども知られていますが、一般に信じられていたように基本味で完全に分担されているわけではなく、どの領域も多かれ少なかれ、すべての基本味の伝達に関与するということがわかっています。』

百珈苑 より引用

口腔期に問題がある臨床的な所見

(現象)

- 口の中に溜め込んで、中々飲み込まない

- 鼻水がよく出る

- 空気と一緒に飲んだような音がする

(仮説)

- 唾液の分泌や入れ歯がなく、食塊形成がしにくいor舌の動きが乏しく送り込みが出来ない

- 軟口蓋の挙上が不十分で、鼻腔に刺激が入る

- 奥舌の動きが悪く、十分に舌口蓋閉鎖が出来ない

口腔期のリハビリテーション

(評価方法)

- 口腔内の乾燥状態

- 入れ歯の有無

- 舌運動の確認

- 音声の歪み(※)

- 口をすぼめて息を吐いた際に、鼻から息が漏れてないか診る

(※)/p/d音の歪み→鼻腔閉鎖不全、口唇閉鎖不全

/t/d音の歪み→食塊移送不全

/k/g音の歪み→食塊保持不全

(アプローチ)

- 舌運動→パタカラ運動・舌圧子やペコぱんだを用いて舌の筋力(特に奥舌)を付ける

- 軟口蓋の挙上→ブローイング

まとめ

口腔期は運動療法にてアプローチが可能な期である。

認知期〜口腔期までは随意運動で行なわれている。それ以降は嚥下反射で行なわれている。

直接的に在宅でのリハビリ場面で食事を観察できない環境もある。

しかし、会話の音声や口腔内を観察することで、口腔期の問題を見つけることも出来るのである。

理学療法士として口腔・顔面領域は治療することは非常に少ないと思われるが、在宅でのリハビリをしている身としてはしっかり評価すべき領域だと認識!